« Nous sommes en quête de schémas, voyez-vous, et tout ce que nous trouvons, c’est l’endroit où ils se brisent. Or, c’est là, dans cette anfractuosité, que nous plantons notre tente et attendons. »

Nicole Krauss, La grande maison

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« Nous sommes en quête de schémas, voyez-vous, et tout ce que nous trouvons, c’est l’endroit où ils se brisent. Or, c’est là, dans cette anfractuosité, que nous plantons notre tente et attendons. »

Nicole Krauss, La grande maison

Un récit à tiroirs, est-ce ce que nous sommes les uns pour les autres ? C’est sur cette question que je referme La grande maison de Nicole Krauss (Great House, 2010, traduit par Paule Guivarch). Un roman qui déroute d’abord, avec ses différentes histoires sans lien apparent, anamnèses traversées par la douleur, plongeons en eaux profondes de narratrices et de narrateurs, où peu à peu nous nous imprégnons de la température ambiante, entrons dans l’écoute, de plus en plus vigilants au fur et à mesure que les récits se déroulent, comme hypnotisés.

http://debarras-vide-grenier.blogspot.be/

Une femme raconte l’hiver 1972, quand son petit ami l’a quittée après deux ans – elle est au chevet d’un homme dans un hôpital de Jérusalem – « Parlez-lui », lui a-t-on dit après lui avoir nettoyé le sang qu’elle avait sur les mains. Le piano et les meubles de R enlevés, il ne restait alors quasi rien dans son appartement new-yorkais, mais un vieil ami à elle connaissait quelqu’un, Daniel Varsky, un poète, qui repartait pour le Chili et cherchait « un havre pour ses meubles ».

Elle aussi écrivait de la poésie, et deux semaines après une conversation et une nuit mémorables chez le jeune poète, les meubles étaient arrivés chez elle. C’est sur le bureau de Daniel Varsky – qui aurait appartenu à Lorca – qu’elle a écrit son premier roman. Au début, il lui avait envoyé des cartes postales, après le coup d’Etat, plus grand-chose, puis plus rien : le poète disparut, assassiné.

En 1999, la fille de Daniel Varsky téléphone à la romancière pour savoir si le bureau de son père est encore en sa possession. Ce bureau sur lequel elle a rédigé sept romans, où elle en train d’en écrire un nouveau, un énorme meuble à dix-neuf tiroirs de différentes tailles est devenu un véritable compagnon. Mais elle ne peut faire autrement qu’acquiescer, et lorsque Leah Weisz, fille d’une brève liaison de Varsky avec une Israélienne de passage à Santiago, vient lui rendre visite, elle apprend que cette jeune pianiste va bientôt rentrer chez elle, à Jérusalem, où le bureau sera expédié.

Des gens lui racontent des histoires, elle en fait des nouvelles, des romans, sans penser à ceux qui pourraient en souffrir, croyant « qu’un écrivain ne doit pas être entravé par les conséquences de son travail. » Au gisant, elle raconte aussi ce qu’elle n’a confié ni à sa psy ni à son mari qui a fini par la quitter après dix ans de mariage et d’éloignement progressif : les cris d’enfant qu’elle seule entendait, les crises d’anxiété, les accès de panique… Finalement, elle décide de se rendre à Jérusalem.

C’est là que vit le narrateur suivant, un vieil homme dont l’épouse vient de mourir. De leurs deux fils, Uri a toujours été pour eux le plus attentionné, disponible, serviable. Dov était le « mauvais » fils, difficile dès sa naissance, et quand il revient de Londres pour tenir compagnie quelque temps à son père, celui-ci se rappelle comment un mur d’incompréhension s’est dressé entre eux, le garçon refusant de s’expliquer, et lui incapable de comprendre pourquoi son gamin écrivait « l’histoire d’un requin qui endosse toutes les émotions humaines ». Pourquoi son fils a-t-il démissionné ? Pourquoi revient-il, celui qui s’est toujours tenu à l’écart ?

Dans chacun des chapitres de La grande maison, il y a quelqu’un qui raconte, il y a quelqu’un qui écrit – parfois c’est le même, parfois non. Lotte Berg, forcée de quitter sa maison de Nuremberg à l’âge de dix-sept ans, après une année dans un camp de transit en Pologne avec ses parents, est arrivée en Angleterre comme accompagnatrice d’un « Kindertransport » de quatre-vingt-six enfants en 1939. Elle est restée un mystère aux yeux de son mari professeur à Oxford, qui a toujours respecté ses silences et son besoin de solitude. Le jour, Lotte travaille à la British Library ; le soir, elle écrit des histoires dans une pièce où lui ne met jamais les pieds et où trône un meuble en bois foncé « tel le bureau d’un sorcier du Moyen Age » auquel elle est attachée, « un cadeau ».

En 1970, un étudiant sonne chez eux, demande à la voir. Daniel Varsky a l’âge de l’enfant qu’ils n’ont pas eu. Le mari de Lotte mettra des mois à se rendre compte qu’en son absence, Lotte lui a donné son bureau. Il nous reste ensuite à faire connaissance avec la famille Weisz, un père antiquaire (de meubles très particuliers) et ses deux enfants inséparables, Leah et Yoav, quand Isabel, étudiante en littérature, tombe amoureuse de ce dernier à Oxford en 1998, lors d’une soirée. Leur chemin passera par la Belgique.

Dans la seconde partie du roman, les récits reprennent, dans un autre ordre. Les maisons, les meubles y ont une grande importance. Moins tout de même que les êtres avec qui on partage son existence. Parents et enfants, couples avec ou sans enfant, le thème de la famille est partout dans cette succession d’histoires troublantes, où rôde aussi la mémoire de la Shoah. Que sait-on de ceux avec qui nous vivons ? Que disons-nous de nous-mêmes, que dissimulons-nous ? Faut-il laisser à la mort le soin d’ensevelir ou de révéler les secrets d’une vie ?

Poète et romancière américaine, Nicole Krauss, née en 1974, a reçu le prix du Meilleur livre étranger en 2006 pour L’Histoire de l’amour. « Entre Mikhaïl Boulgakov et Paul Auster, à la fois sinueuse et précipitée comme les chemins de l'inconscient, Nicole Krauss crée un ondoyant suspense de l'intime, louvoie dans les impasses fantomatiques des êtres qui font corps avec leur environnement. » (Marine Landrot dans Télérama, 2/5/2011)

« Quand on a terminé, ce n’est pas vraiment qu’on a terminé, mais plutôt qu’on a résolu de ne plus y toucher. »

David Lodge, Le roman comme forme de communication (A la réflexion)

En 1989, Jeu de société est publié en français chez Rivages, et depuis lors « l’augmentation remarquable » du nombre de ses lecteurs français est « l’un des aspects les plus surprenants et les plus gratifiants » de sa vie d’écrivain, confie David Lodge (né en 1935). Dans A la réflexion (2004), le romancier anglais, qui a été professeur de littérature anglaise à l’université de Birmingham, a rassemblé des articles et des conférences sur ses propres romans, au risque de paraître égocentrique, pour les lecteurs intéressés par cette « entreprise de réflexion et de révélation » sur sa pratique d’écrivain.

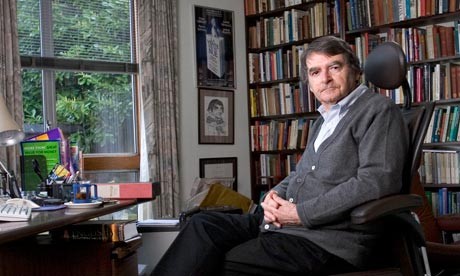

David Lodge - Photo Sophia Evans (The Guardian)

David Lodge écrit dans de nombreux registres : romans, nouvelles, critique universitaire, comptes rendus de lecture, journalisme… Ecrire – « la seule chose que je sache vraiment faire » – offre des résultats durables : « Les textes n’appartiennent pas seulement à la mémoire. Ils sont recréés chaque fois que quelqu’un les lit. » Issu de la « toute petite bourgeoisie » catholique, l’écrivain a grandi dans la banlieue de Londres, unique enfant d’un mariage mixte entre un père « non-catholique » et une mère « croyante, mais sans ostentation ». Vers seize ans, ses lectures le rendent de plus en plus critique « à l’égard de la culture « ghetto » catholique » hostile envers les arts et lorsqu’il lit Portrait de l’artiste en jeune homme, il s’identifie immédiatement à Stephen Dedalus.

« J’appartiens à la dernière génération d’Anglais pour qui le mariage était la seule façon socialement autorisée d’avoir des relations sexuelles » affirme Lodge dans « L’amour et le mariage dans le roman ». Il constate que les deux plus grands romanciers modernes de langue anglaise ont défié la conception traditionnelle du mariage tout en s’y conformant : D. H. Lawrence s’enfuit avec Frieda Weekley, la femme d’un professeur de lettres françaises, avec qui il aura trois enfants – une union chaotique mais il lui reste fidèle ; Joyce s’enfuit avec Nora Barnacle, une femme de chambre, et proteste quand on l’accuse d’immoralité : « de toute ma vie, je n’ai aimé qu’une seule femme. »

Joyce est pour Lodge la référence majeure. En 1979, il assiste au Symposium international James Joyce à Zurich, ville où l’Irlandais a passé la première guerre mondiale et où il est mort pendant la seconde. On y trouve un authentique bar de Dublin (démonté et rebâti), le James Joyce Pub. Bien sûr les spécialistes s’y retrouvaient le soir – les congrès internationaux sont pour Lodge « un matériau de fiction » d’une grande richesse. « Mon Joyce » revient sur ce compagnonnage avec un écrivain lu et relu, commenté et enseigné. « Je lisais Joyce mais (…) en un certain sens, je fus aussi « écrit » par lui ».

Vous trouverez dans A la réflexion de quoi éclairer les romans de David Lodge, de Un tout petit monde à Pensées secrètes, ainsi que de nombreux éléments autobiographiques, même si avec son humour habituel, l’écrivain prévient : « Il faut reconnaître que ce qui se donne ici pour une sorte de confession ou d’aveu est souvent une façon de dissimuler ou de se construire une image – mais n’est-ce pas là l’origine de la fascination qu’exercent les miroirs que se tend un auteur ? » (Préface)

Lodge raconte comment ses sujets lui viennent, comment il griffonne dans un cahier « entièrement consacré au projet », comment il trouve les lignes directrices avant de composer. Il insiste sur l’importance de concevoir une « idée de structure », comme Joyce l’a fait dans Ulysse avec L’Odyssée, c’est pour lui « le stade le plus important de la genèse d’une œuvre. » Par exemple, dans Thérapie, il voulait écrire sur la dépression et c’est quand il a pensé que son narrateur « devrait peut-être lire Kierkegaard » que son projet a pris forme.

Les rapports entre réalité et fiction sont « ambivalents et contradictoires ». Dans son œuvre, Birmingham devient « Rummidge », un lieu fictif, ce qui permet à l’auteur d’exagérer ou de déformer la réalité : « Un roman est un jeu, un jeu qui nécessite la présence de deux joueurs, un lecteur aussi bien qu’un écrivain. » Il va sans dire que les lecteurs fidèles de David Lodge retrouvent avec plaisir dans cet essai ses personnages et leurs situations souvent comiques (mais pas « frivoles », selon sa distinction).

A la réflexion s’attache à situer le roman actuel dans l’histoire du genre et dans la société contemporaine, « un statut ambigu entre l’œuvre d’art et le bien de consommation ». Lodge remarque qu’au moment où la critique universitaire poststructuraliste a décrété la « mort de l’auteur », les auteurs contemporains suscitent vers leur personne un intérêt public sans précédent. « Le succès commercial de la littérature dépend de la collaboration entre l’écrivain, l’éditeur et les médias. » Il évoque la dérive financière des grands groupes d’édition et la recherche « frénétique » du best-seller. Lodge revient en particulier sur l’à-valoir faramineux obtenu par Martin Amis pour L’information en 1995. Il aborde aussi la question des cours de création littéraire et le rôle de la critique.

Moi qui aime partager mes lectures avec vous, j’ai lu avec une attention particulière « Le roman comme forme de communication ». David Lodge rappelle qu’« il est quasiment impossible de discuter d’un roman sans le résumer ou sans supposer que votre interlocuteur connaît l’histoire ; ce qui ne signifie pas que l’intrigue soit la seule ou même la principale raison de s’y intéresser, mais plutôt, que c’est le principe fondamental qui le structure. (…) Le récit s’intéresse au processus, c’est-à-dire au changement qui intervient dans un certain état de choses ; ou bien, il convertit les problèmes et les contradictions de l’expérience humaine en processus pour les comprendre ou les résoudre. »

« La conscience et le roman », un texte plus ambitieux d’une centaine de pages, termine le recueil. J’ai apprécié la simplicité avec laquelle David Lodge explique sa conception de l’écriture et expose son « savoir-faire ». Et aussi qu’il se réfère, dans la littérature anglo-saxonne principalement, à des écrivains comme Graham Greene ou Henry James, mais aussi à Jane Austen, Virginia Woolf ou Jane Smiley, entre autres. S’il n’en parle pas, Lodge est sans doute très conscient de ce qu’aujourd’hui, la plupart de ses lecteurs sont des lectrices.

« A présent, il sentait de nouveau, solidement attaché dans son cœur, le lien fraternel qui les unissait, Allan et lui, et il pouvait s’écrier avec la sincérité d’autrefois : « Si la pensée de le quitter brise mon cœur, cette pensée est mauvaise ! » Au moment où cette noble conviction s’emparait de lui, apaisant le tumulte, chassant la confusion de son esprit, la maison de Thorpe-Ambrose et Allan sur le perron, attendant son retour, lui apparurent à travers les arbres. Il ressentit un inexprimable soulagement et, emporté tout à coup loin des soucis, des craintes, des doutes qui l’avaient oppressé si longtemps, il entrevit le radieux avenir qui brillait dans les rêves de sa jeunesse. Ses yeux se remplirent de larmes et il pressa avec effusion la lettre du révérend sur ses lèvres en regardant Allan à travers l’éclaircie des arbres : « Sans ce papier, se dit-il, le crime de mon père nous eût séparés à jamais ! »

Tel fut le résultat du stratagème qui fit prendre à Mr. Brock le visage de la bonne pour celui de Miss Gwilt. Ainsi, la croyance superstitieuse de Midwinter fut ébranlée dans la seule occasion où elle touchait à la vérité, et l’habile mère Oldershaw triompha de difficultés et de dangers qu’elle-même n’avait jamais soupçonnés. »

W. Wilkie Collins, Armadale